LA MOTO l’ho sempre amata, fin da piccolo. La mia casa, in centro a Bergamo, era proprio sopra l’officina dei fratelli Dall’Ara e passavo giornate intere tra le loro fantastiche enduro, le Gilera, le Morini. La mattina li vedevo partire per allenarsi, col casco a scodella, e sognavo di andare con loro. Ancora ero piccolo, facevo le elementari, ed ero felice quando potevo fare qualche piccolo lavoro, come lavare un ingranaggio nella nafta, pulire un pignone: bastava poco per sentirsi un meccanico ufficiale. Le prendevo spesso da mio padre perché, invece di studiare, me ne stavo lì in officina tra i piloti e i motori. Ma la passione per i motori mi è stata istillata anche da lui, che faceva il meccanico.

Un giorno ho trovato in soffitta una cassa con un motore, era quello della sua lambretta. Ho insistito per un anno, almeno, non ci voleva sentire, è stata dura (dal papà Beppe non ha preso solo la passione per i motori… n.d.r.), ma poi alla fine ha ceduto mi ha dato il permesso di rimontarla.

Abbiamo smontato il motore pezzo per pezzo, l’abbiamo revisionato e rimesso a nuovo. Il telaio era stato abbandonato in una buca di un’officina all’aperto, abbandonata, era tutto arrugginito, sepolto sotto uno strato di terra. Ci ho messo tre mesi a pulirlo e rimetterlo in sesto. Poi, con quella ho iniziato a viaggiare: ho girato tutta l’Italia, non mi sono azzardato ad andare troppo lontano. Avevo sedici anni.

Ho avuto poi una serie di motorini “taroccati” presi dai rottamai e sistemati alle bell’e meglio, tra i quali un Demm 50 a 4 tempi, in accelerazione era fermo ma uno volta lanciato era una freccia.

LA MIA prima vera moto è stata una Ducati Scrambler 450, che tra l’altro è stata la prima enduro di grossa cilindrata della storia. Con quella ho iniziato a realizzare i miei sogni: sono andato in Francia, in Iugoslavia, in Grecia.

Poi ho avuto una Honda CX 500, la bicilindrica a V raffreddata a liquido. Era eccezionale, silenziosissima, splendida. Durante le vacanze estive ho fatto viaggi di oltre 20.000 chilometri e mi sono spinto sempre più lontano: Turchia, Islanda… e poi l’Africa.

Quando era possibile ho sempre viaggiato in fuoristrada, perché sono le strade dove c’è meno gente. Odio il traffico ed amo scoprire i posti sconosciuti. Sono andato a Capo Nord con la Honda seguendo le carraie: ci ho messo due mesi.

Le mie mappe sono la gente del posto, i vecchietti, ai quali chiedo quali sono le vecchie strade per raggiungere i posti che mi interessano. Una volta, seguendo un sentiero ho passato il confine e sono andato a finire in Germania dell’Est. Mi hanno arrestato e sono stato due giorni in prigione: pensavano che fossi una spia.

SONO un lupo solitario, mi piace viaggiare da solo. È l’unica possibilità che esiste per conoscere la gente, che quando si visitano paesi lontani è la cosa più bella. Ti vedono da solo, pensano che puoi essere in difficoltà e ti offrono ciò che hanno. Già quando si viaggia in coppia questa regola non funziona più. Una volta, in Svezia, mi sono fermato in un campo a riposare. Dopo un po’ sono arrivati due bambini con un cesto con due uova e del pane. È stata una fortuna, perché avevo proprio fame. Dopo un po’ mi fanno capire che i loro genitori mi avevano invitato a casa a mangiare con loro.

Una volta ero in Irlanda, perso chissà dove, in piena campagna. Pioveva così forte che mi sembrava di fare sci nautico, ero tutto bagnato e per ripararmi sono entrato in una cascina. Subito hanno iniziato ad abbaiare i cani e dopo un attimo sono arrivati due uomini col fucile spianato.

Pensavano che fossi un ladro. Mi sono appoggiato al muro con le mani in alto, i cani ringhiavano, e io in inglese ho cercato di spiegare che non avevo cattive intenzioni. Parlavano uno strano slang, erano molto diffidenti, erano due vecchietti, di 80-90 anni. C’è voluto un po’, ma poi mi hanno creduto. Allora hanno pulito il fienile e mi hanno fatto sistemare su delle balle di paglia asciutte.

Avevo la Belstaff nera, di cotone spalmata di grasso, ma ero rimasto troppo tempo sotto l’acqua ed ero bagnato fino al midollo. Quando se ne sono accorti mi hanno fatto entrare in casa, sempre diffidenti, senza dire una parola. Vivevano da soli. Hanno acceso il fuoco e poi, dopo un po’ che mi squadravano, mi hanno portato del burro, del pane.

Col passare del tempo, sempre osservandomi in silenzio, hanno preso fiducia in me e alla fine mi hanno fatto dormire in casa con loro. La mattina dopo, alle sei, mi hanno tirato giù dal letto e mi hanno portato a messa. Quando siamo tornato li ho ringraziati, ho raccolto le mie cose e li ho salutati. Dove credi di andare? Tu non parti, è brutto tempo. Mi ha detto il più anziano con un tono che non ammetteva repliche.

Così sono rimasto con loro per tre giorni interi. Li aiutavo nei lavori di campagna, a governare le bestie, a radunare il gregge di pecore coi cani e chiuderle nel recinto, nel lavoro nei campi. Non parlavano mai, al massimo si dicevano tre parole al giorno, comunicavamo sempre con gli sguardi e coi gesti. Una sera saremmo stati cinque ore davanti al caminetto, avranno detto sì e no quattro parole. Tutto in silenzio. Facevano il tè, lo bevevamo, finiva e ne facevano un altro. Quando sono andato via, dopo tre giorni, avevano gli occhi lucidi, e io sono partito con addosso un gran magone.

NON CALCOLO mai le tappe né l’itinerario. Posso fare 1500 chilometri in un giorno e poi, se un posto mi piace, mi fermo per tre giorni. Le isole Lofoten, nel Mare del Nord, sopra la Norvegia, sono tantissime, in maggior parte disabitate. Ero lì con la mia Honda e ho deciso che volevo passare un po’ di tempo da solo su un’isola deserta. Allora mi sono accordato con un vecchio pescatore e mi sono fatto accompagnare su un isolotto di pietre e muschio. Quando sono sceso gli ho detto: vieni a prendermi tra tre giorni. Mi ha guardato preoccupato, pensando che fossi un po’ matto. Aveva ragione. Sull’isola non c’era nulla e quel vecchio era il mio unico contatto con il mondo. Se fosse morto di crepacuore io sarei ancora lì su quell’isola.

Non c’erano le strade, ovviamente, ma la situazione era molto peggio del previsto. Al posto della CX ci sarebbe voluta una moto da trial: ho percorso 50 metri, mi sono infossato e l’ho lasciata lì. Per mangiare mi ero procurato una lenza: lì il pesce abbonda, basta che la butti in acqua e peschi quello che vuoi. Dopo tre giorni il vecchietto è tornato, con del pane fresco e della roba da mangiare, era contento di trovarmi ancora vivo.

PROVENENDO da una famiglia “povera”, non mi vergogno a dirlo, avevo grandi sogni ma pochi soldi e li avevo contati per la benzina e un pasto al giorno. Ero costretto ad arrotondare con ciò che trovavo per strada, delle uova nei pollai, delle fragole in un campo…

Una volta, per caso, ho preso sotto un piccione. L’ho legato alla moto, l’ho fatto frollare e poi l’ho mangiato. Ovviamente non ho mai dormito in un hotel.

Al ritorno del viaggio da Capo Nord ho finito i soldi in Svizzera, sono arrivato da un benzinaio in discesa, a folle. Mi fa un pieno a credito? Ho chiesto al gestore. Lui mi ha squadrato e ha risposto con un secco no. Posso dormire qui, sotto la tettoia del distributore? Va bene, mi ha risposto, era sera e stava chiudendo. Ho srotolato la stuoia, ho preso il sacco a pelo e quando stavo per sdraiarmi, forse preso dalla compassione, mi ha detto: va bene, ti do la benzina, ma solo ventimila lire. Con quelle, viaggiando a un filo di gas, spegnendo il motore in discesa, sono arrivato fino in Italia, ma sono rimasto a piedi a due chilometri da casa. È stata dura spingerla, era pesante con tutti i bagagli, il sacco a pelo. Il giorno dopo sono tornato da lui e l’ho pagato. Era sorpreso: quei soldi li aveva dati per persi.

LA MOTO non l’ho mai considerata per gareggiare, ma come il mezzo più bello che ci sia al mondo per viaggiare: ti porta dappertutto, senti l’aria, il rumore, il caldo, il freddo, la pioggia. Per me la moto è un telaio, un motore e un manubrio e poca tecnologia.

Così ci puoi dialogare, la puoi capire e se si rompe la aggiusti con un cacciavite e con le pinze. Oggi invece sono tutta elettronica e se hai un problema sei finito: per sistemarla ci vuole il computer. Non mi danno affidamento se devo affrontare un viaggio “cattivo”.

CIÒ CHE ha dato la svolta professionale alla mia vita avventurosa è stato l’incontro con un giornalista, Roberto Cattone. La prima volta che l’ho conosciuto ci siamo ingarellati da Bergamo alla Svizzera, dove siamo andati per vedere una parete da scalare. Io avevo la mia Honda CX e lui una Guzzi SP.

La mia prima impresa importante, giornalisticamente parlando, l’ho portata a termine con un mio amico, Piero Rossi, è stata la riscoperta della vecchia via de sale che va da Dolceacqua, in Liguria, fino a Ginevra con due Fantic 200 da trial: un totale di 22.000 metri di dislivello. Questa antica via era usata dai mercanti Ginevrini, che portavano a dorso di mulo il sale e l’olio dalla Liguria a Ginevra. Prima ho fatto una ricerca storica e poi di villaggio in villaggio chiedendo alle persone anziane ci facevamo spiegare quali erano gli itinerari che i loro nonni facevano con i muli. Una vera avventura quasi tutta fuoripista e “a vista”. Era ottobre e verso la fine, sul Col de Chevannes ai piedi del Monte Bianco, ci ha sorpreso una nevicata che ha rischiato di farci fallire l’obiettivo finale. È stato il momento più duro: abbiamo dovuto battere a piedi il sentiero, pericolosissimo in discesa, e calare le moto con le corde per la sicurezza; per di più è sopraggiunta la notte… un errore e saremmo arrivati a fondo valle! Ma alla fine abbiamo vinto.

IL PERIODO AFRICANO

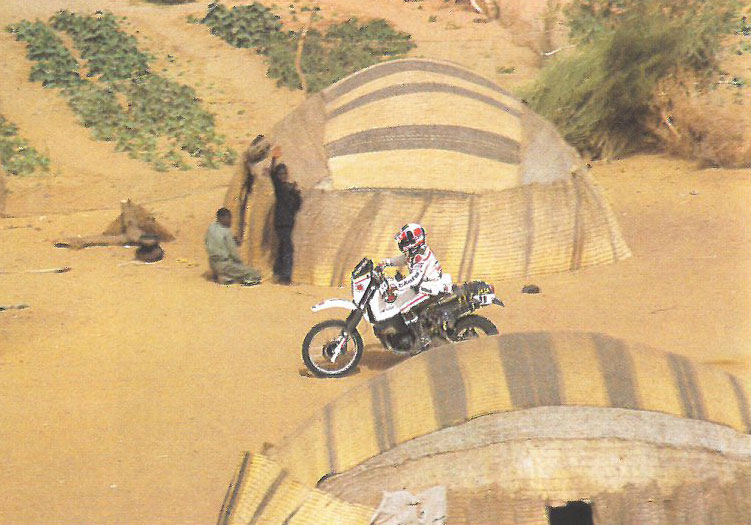

Poi ho scoperto l’Africa. Prima il Marocco, la Tunisia e poi i deserti. In un viaggio, nel 1978, come sempre in solitario, ho incrociato la prima Parigi-Dakar: almeno centocinquanta matti, tra i quali gli ancora sconosciuti Auriol e Neveu, si sfidavano in questa gara pazzesca alla guida di mezzi a motore di ogni genere, auto, camion, Cytroen Due Cavalli, moto, lambrette… Allora non c’erano le categorie, potevi gareggiare con quello che volevi. Andavano ad attraversare il Ténéré e in quel momento ho deciso che l’anno successivo avrei gareggiato anche io con loro.

Tornato in Italia mi sono messo a cercare gli sponsor. Ovviamente non avevo soldi. Non era facile spiegare di cosa si trattava, quando parlavo tutti mi credevano matto: è una gara di 19000 chilometri nel deserto, in ventidue giorni. Come? Ti sei sbagliato, saranno 1900. Dakar? Dov’è Dakar?

Avevo conosciuto la Fantic con l’impresa della via del sale, e quindi mi sono rivolto anche a loro. Ovviamente anche quella volta non sono stato preso sul serio e per ridere mi hanno detto: va bene, Beppe, ti diamo una RSX 125, che allora era una discreta enduro, non da competizione ma piuttosto robusta.

Mi volevano prendere per il culo, ma io ho risposto subito di sì, che andava bene e così non si sono potuti tirare indietro.

Poi ho iniziato a fare una cosa che mi piace tantissimo: prepararla per la gara, organizzare i bagagli. Ovviamente ero da solo, privato al 100%, e mi dovevo portare tutto dietro, dai ricambi, all’olio, dalle gomme al sacco a pelo.

Mi rendevo conto che la Dakar era troppo impegnativa per la prima volta e così, nel 1982, mi sono iscritto alla prima edizione del Rally dei Faraoni. La partenza era a Venezia e quella mattina mi sono infilato in autostrada con addosso uno zaino di 20 kg, contenete un cilindro, un pistone, i ferri, 7 kg di olio, da mangiare, e con una gomma a tracolla. Avevo preso delle vecchie Pirelli da trial, scelte tra i resti di magazzino, così erano più dure e duravano di più. A quel tempo i rally africani erano sconosciuti e non esisteva niente di specifico, come le gomme, i serbatoi…

Nel pomeriggio, arrivato a Venezia, sono andato ad ascoltare il mio primo briefing africano, in francese. Mi dispiace, disse allora Fenouil, ma per problemi tecnici si parte domattina da Brindisi. Non ci potevo credere. Ho comprato una cartina, ho guardato dov’era Brindisi e sono partito in autostrada a manetta. Ho viaggiato tutta la notte, sono arrivato al porto per ultimo, sono salito sulla nave e hanno chiuso il portellone.

All’epoca il Faraoni non lo conosceva nessuno. Quando sono sbarcato mi sono accorto che erano tutti francesi, e io ero semplicemente l’Italien. Ho anche capito che ero finito in una categoria pazzesca: la 125 allora era una delle più tecniche, tutti avevano delle enduro da competizione o delle moto da cross con grandi serbatoi in alluminio, le gomme speciali e l’assistenza. Io guidavo una semplice moto da turismo con le gomme secche, portavo sulle spalle uno zaino da venti chili che mi ha fatto venire le piaghe e avevo la gomma di scorta a tracollo. Avevo fatto il rodaggio in autostrada a manetta e avevo paura che il motore si spaccasse da un momento all’altro, tenevo il road book con un elastico e le mollette dei panni, e ogni tanto mi volavano via dei fogli e dovevo rincorrerli per il deserto. Ma alla fine ho vinto io, sono arrivato primo nella mia categoria.

Non che fossi un pilota velocissimo, ma una volta in gara ho scoperto di trovarmi perfettamente a mio agio in quei posti, e orientarmi nel deserto mi era naturale. Molti andavano fortissimo ma poi si perdevano, sprecavano un sacco di tempo e così, da metà gara in poi mi sono trovato tra i primi. Nelle ultime tappe un francese maledetto con una Yamaha superpreparata che mi succhiava la ruota tutta la tappa per poi passarmi sul traguardo. Alla fine però l’ho fregato.

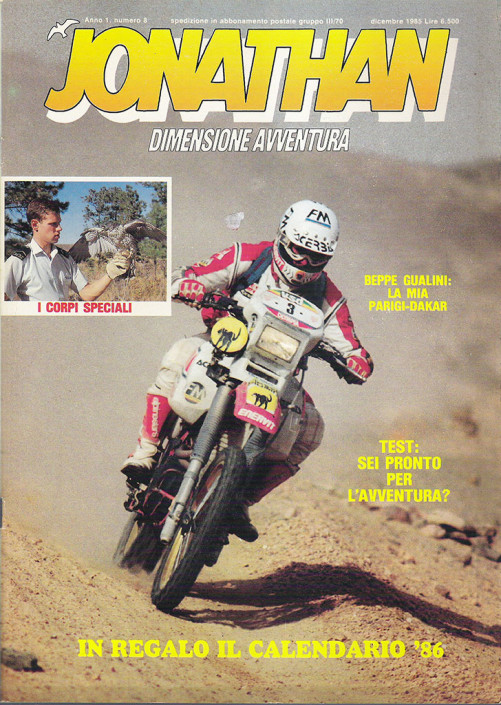

Un’altra fortuna, oltre alla vittoria, è aver incontrato Gigi Soldano, allora fotografo amatoriale. Era stato licenziato dal suo lavoro di impiegato, e anche a lui quel rally ha portato fortuna: oggi è uno dei più quotati fotografi sportivi del mondo, ma quella era la prima volta che fotografava per professione. Così, tra la mia vittoria e le straordinarie immagini di Gigi, una moto da enduro nel deserto coi cammelli e le piramidi non si era mai vista, ci siamo guadagnati le copertine di tutti i giornali. E così è scoppiato il mal d’Africa.

Poi le case si sono accorte di quanto fossero importanti le gare africane e così hanno iniziato a parteciparvi in modo ufficiale assoldando i più forti piloti di cross e di enduro. A volte sbagliando, poiché la manetta era solo un parte di quanto richiesto ad un pilota Africano. Soprattutto nelle prime edizioni l’orientamento era fondamentale, non come oggi che il GPS ha ucciso la navigazione e quindi l’importanza del pilota. L’esperienza acquisita nei miei viaggi con la conoscenza dei pericoli e delle difficoltà è stata altrettanto importante abbinata alla forza psicologica: saper superare tutte le difficoltà senza mai mollare!

Spesso ho visto piloti di nome che hanno fatto apparizioni con poca fortuna e spesso tragiche. Ma cominciava l’era del business e quindi del lento declino del vero spirito africano.

È per questo, e anche per scelta filosofica, che non sono mai diventato un pilota ufficiale. Ho avuto moto ufficiali, ma le Case me le offrivano solo se mi adattavo a fare il portatore d’acqua. Se il pilota di punta aveva un problema io mi dovevo fermare per aiutarlo, anche a costo di sacrificare la mia moto e di conseguenza la mia gara.

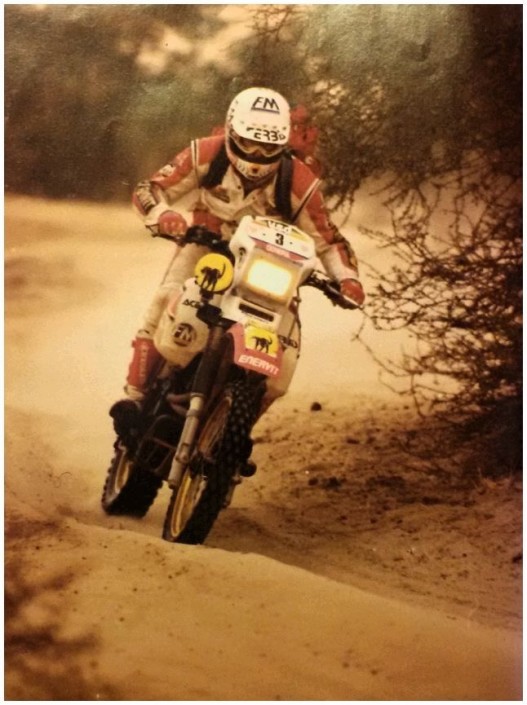

Questo mi dispiace, perché probabilmente sarei riuscito a ottenere risultati sportivi più importanti. Correndo con tutto sulle spalle e iniziando una speciale appena arrivato a fine tappa, senza riposare per rimettere in sesto la motocicletta. Ho passato anche tre giorni senza dormire, ero diventato un fantasma… Ma nonostante questo ho ottenuto vittorie prestigiose di categoria, come la Marathon nella Dakar, la più ambita, e sono spesso arrivato a ridosso, e anche davanti, a piloti ufficiali. Una volta, con tutte le squadre ufficiali delle varie nazioni, c’erano oltre trenta piloti potenziali vincitori, ed arrivare dopo i primi dieci per un privato era un sogno quasi irrealizzabile!

Le maggiori soddisfazioni le ho avuto proprio da loro: bravo Beppe, mi dicevano, io con una moto come la tua non sarei nemmeno arrivato alla fine.

Non conta solo capacità di orientamento. Nel periodo precedente alle gare curavo tantissimo la preparazione atletica sfruttando le mie conoscenze di istruttore di educazione fisica: corsa, nuoto, palestra, alimentazione. E, soprattutto, l’arrampicata. La ritengo una disciplina importantissima per attività dure come i rally, perché ti aiuta a superare i momenti difficili: quando arriva il punto in cui credi di non farcela più, devi reagire, concentrarti e recuperare quello che è restato delle tue forze per andare avanti.

Un’altra cosa che curavo tantissimo, mentre altri piloti trascuravano, è l’alimentazione in gara. Sono stato il primo a portare la sacca con l’acqua e gli integratori salini, e ad utilizzare la linea di prodotti specifici Enervit. È grazie a questa preparazione che arrivavo alla fine della Dakar stanco, ma in forma.

PER OTTENERE buoni risultati non è sufficiente curare il fisico e sapersi orientare: è indispensabile anche saper aggiustare la moto. Quando partivo col mio pesantissimo zaino sulle spalle tutti mi prendevano per il culo, ma io a piedi non restavo di sicuro. Arrangiarsi sempre, mai abbattersi anche quando le cose vanno tutte storte è una cosa che ho imparato dalle popolazioni africane. Nei paesi cosìddetti “civilizzati” se ti succede qualcosa fai una telefonata e ti fai venire a prendere col carro attrezzi, ma in molte zone dell’Africa se non ti arrangi muori. Si rompe il camion sulla pista? Lo ripari, a qualsiasi costo, con tutto il tempo che ci vuole.

Se non riparti sei morto. Vai come una lumaca? Non importa, arrivi dopo due giorni ma arrivi. È una cultura straordinaria, quella africana, che ci insegna tantissimo.

Durante una Dakar ho trovato Neveu fermo ai bordi di una pista, a fianco della sua Honda. Cirillo, che è successo? La moto non va più, la mia gara è finita, mi ha risposto col morale a terra. Non va più? I casi sono due: o manca la benzina, o non arriva la corrente, fammi vedere. Aveva svuotato i serbatoi posteriori senza aprire in tempo quelli anteriori e i tubi del carburante erano pieni d’aria. Li ho staccati, ho fatto scorrere la benzina e li ho riattaccati. La moto è ripartita subito. Mi ha guardato come se fossi un marziano. Quell’anno Cyril ha vinto.

Un’altra volta ho trovato Jean-Claude Olivier nei guai; allora guidava il suo prototipo Yamaha a 4 cilindri. Mi sono fermato per vedere se potevo aiutarlo, mi chiamano il buon samaritano. Beppe, la ruota anteriore è quadrata, i raggi si sono allentati, alcuni si sono rotti…. Beh, Jean-Claude, che problema c?è?

I raggi li avrò tirati una trentina di volte in questa Dakar. Quando ho tirato fuori i tiraraggi dallo zaino non ci credeva: gli ho sistemato la ruota e siamo ripartiti.

Ma la storia più assurda è successa al Rally del Marocco. Guidavo una Cagiva 125 due tempi, e ad un certo punto su una pista il motore muore. Tiro giù la testata e vedo che c’è il pistone bucato, un problema alla carburazione. Come al solito si forma un capannello di gente, passa il tempo e vedo che un uomo in bicicletta mi guarda. L’unica cosa che potevo immaginare (fantascienza su una pista africana) era saldare il pistone e comincio e spiegarlo alla gente in francese. Ad un certo punto un ragazzo in bicicletta mi corre incontro e mi dice che c’è uno che salda in un villaggio in una certa direzione. Ho la moto smontata non posso abbandonarla… straccio delle banconote a metà e gli do il pistone, tanto era bucato, anche se non fosse tornato non mi sarebbe servito a nulla. L’altra metà dei biglietti te li do quando torni. Lui prende il pistone, parte come Cipollini in uno sprint e sparisce. Passano le ore, diventa buio ma di lui né del pistone c’è traccia. In piena notte arriva: saldato! Incredibile ma vero.

Però sopra c’erano due dita di bava. Allora ho iniziato a levigarlo contro una pietra piano piano, poco alla volta, era un lavoro lunghissimo. Ad un certo punto però un ragazzo mi ha fermato, ha raccolto un sasso dalla pista e me lo ha porto: era una pietra che tagliava come una lima! La saldatura veniva via più velocemente e poco a poco il pistone assumeva una forma decente. Quando era più liscio l’ho montato e ho provato a far partire la moto ma non andava: c’era pochissima compressione. Allora i ragazzi mi hanno spinto, forte, più forte, ancora più forte, fino a quando pùt… pùt… pùt, la Cagiva piano piano si è messa in moto e finalmente così, lentamente, sono riuscito a dirigermi verso il traguardo. Quando sono arrivato al campo erano le sei di mattina, ho cercato un pistone nuovo e l’ho sostituito. Nessuno poteva credere che ero tornato con quel pistone saldato e limato con una pietra. Invece era vero: mai arrendersi.

IL 1986 è stato un anno durissimo per me. Sono capitate delle cose, in particolare la morte del mio amico Giampaolo Marinoni, deceduto dopo l’arrivo a Dakar a causa di una caduta, e di Thierry Sabine, che hanno fatto vacillare i miei principi. Tutto ciò che avevo fatto fino ad allora, ciò che pensavo, le cose in cui credevo mi sono sembrate di colpo assurde, senza senso. Andava bene rischiare, cadere, farsi male, andava bene tutto, ma morire no, non andava bene. Non era giusto.

Quell’anno prometteva molto bene. La Cagiva mi aveva affidato la moto ufficiale, il muletto di Auriol, e anche se ero sempre il portatore d’acqua, mi sentivo forte e motivato. Il prologo di Parigi sulla neve era iniziato coi migliori auspici e le prime tappe, benché la moto fosse difficile da guidare, era potente e affidabile. Quasi del tutto affidabile.

Auriol infatti montava le nuove ruote coi mozzi in magnesio, materiale leggerissimo che però si è dimostrato troppo fragile per le piste africane. In una tappa sono stato costretto a dargli la mia ruota anteriore rimanendo bloccato su una pista. Guardavo passare gli altri piloti senza poter fare nulla, quando finalmente arriva anche la macchina dell’assistenza Cagiva, guidata dai meccanici francesi, assoldati per fare assistenza ad Auriol. Sopra c’erano i ricambi, compresa la mia ruota e gli accordi prevedevano che io aiutassi il loro pilota e loro, nel caso, aiutassero me. Mi sono messo in mezzo alla pista con la ruota in mano per fermarli ma questi, appena mi hanno visto, hanno accelerato lasciandomi a piedi. Ho preso 15 ore di penalità. Li avrei ammazzati. Lì per lì mi sono demoralizzato, ma poi, io sono fatto così, sono proprio le difficoltà a mettermi forza, a rendere la sfida più interessante. Ah sì? Adesso vediamo chi si piega.

Il giorno dopo i meccanici Cagiva sono venuti da me, e tutti sorridenti mi hanno detto: Beppe, abbiamo per te due bellissime ruote in magnesio, contento? Dacci le tue.

La Dirkou-Agadem è stata una tappa massacrante, tracciata attraverso il deserto del Ténéré lungo una pista tracciata su dune altissime. Arrivavi in cima in velocità e poi saltavi giù nel vuoto. In uno dei salti più alti, mentre ero in volo, ho visto che stavo per atterrare contro un pilota svenuto.

Istintivamente mi sono buttato di lato riuscendo ad evitare il peggio, ma cadendo mi sono tirato la moto addosso. Appena mi sono ripreso mi sono avvicinato all’altro pilota per prestare soccorso: era Veronique Anquetil. era in coma, la moto gli era caduta addosso strappandole il casco, era piena di sangue con la sabbia in bocca. L’ho pulita e l’ho messa in posizione sicura, convinto però che sarebbe morta. Poi, per evitare che i piloti che seguivano le tracce ci arrivassero addosso ho cercato di alzarmi per mettere i caschi sulla duna ma non ci sono riuscito, la gamba destra non mi reggeva, nella caduta si erano tranciati i legamenti del ginocchio.

Poi finalmente è arrivato l’elicottero del soccorso e ha caricato Veronique. Il medico mi ha detto: tu non hai niente, solo il ginocchio, lei sta per morire. E mi ha lasciano in mezzo al deserto con la gamba coi legamenti spezzati. Allora mi sono strappato la maglia, me la sono legata stretta sul ginocchio e sono ripartito. Sono arrivato al campo dopo aver percorso 350 chilometri con la gamba gonfia come un melone. Col passare delle ore il dolore era sempre più violento, non erano ancora arrivati i medici perché nel frattempo era pure sopraggiunta una tempesta di sabbia, molti piloti si sono dispersi e la tappa è stata annullata.

Solo la sera del giorno successivo il medico mi ha visitato e mi ha detto che avevo finito, che mi dovevo ritirare. Non ci penso nemmeno, gli ho detto, fammi una puntura e una fasciatura rigida… Ma per convincermi a desistere c’è voluto poco: mi ha preso il piede e mi ha fatto vedere che la gamba si piegava di 45 gradi in senso laterale all’altezza del ginocchio.

Al campo base mi ha accompagnato Thierry Sabine, col suo elicottero. Siamo passati sopra una pista durante la gara e a un certo punto abbiamo visto una caduta. Era Boudou, che è rimasto a terra ferito. Thierry è atterrato, ha caricato il ferito e mi ha detto: Beppe, mi dispiace ma non ci stiamo tutti. Aspettami qui, lo accompagno al campo e torno a prenderti.

Sono sceso, in pieno deserto a torso nudo, la giacca l’avevo lasciata sull’elicottero, era caldissimo, avevo sete, il sole bruciava e stavo sudando. È la seconda volta, ho pensato, che la mia vita è nelle mani di una sola persona. Nessuno sa che io sono qui, e se Thierry dovesse cadere con l’elicottero io certamente morirei.

Dopo quattro ore Sabine è tornato a prendermi e mi ha portato al campo.

Il giorno dopo è morto schiantandosi col suo elicottero. Volava sulla pista seguendo i motociclisti, durante una tempesta di sabbia. Lui era un motociclista, un grande, e sapeva cosa vuol dire guidare la moto nel deserto durante una tempesta. Per seguire i suoi piloti ha rischiato al punto da rimetterci la vita. Con la sua morte è iniziata la lenta agonia della Dakar.

Con lui è morto lo spirito che l’aveva fatta nascere.

Solo qualche episodio della vita di Beppe Gualini, da lui stesso raccontati e messi per iscritto da Aldo Ballerini.

Grazie Beppe n.d.r.

fonte: http://www.superwheels.net/intervista-a-beppe-gualini